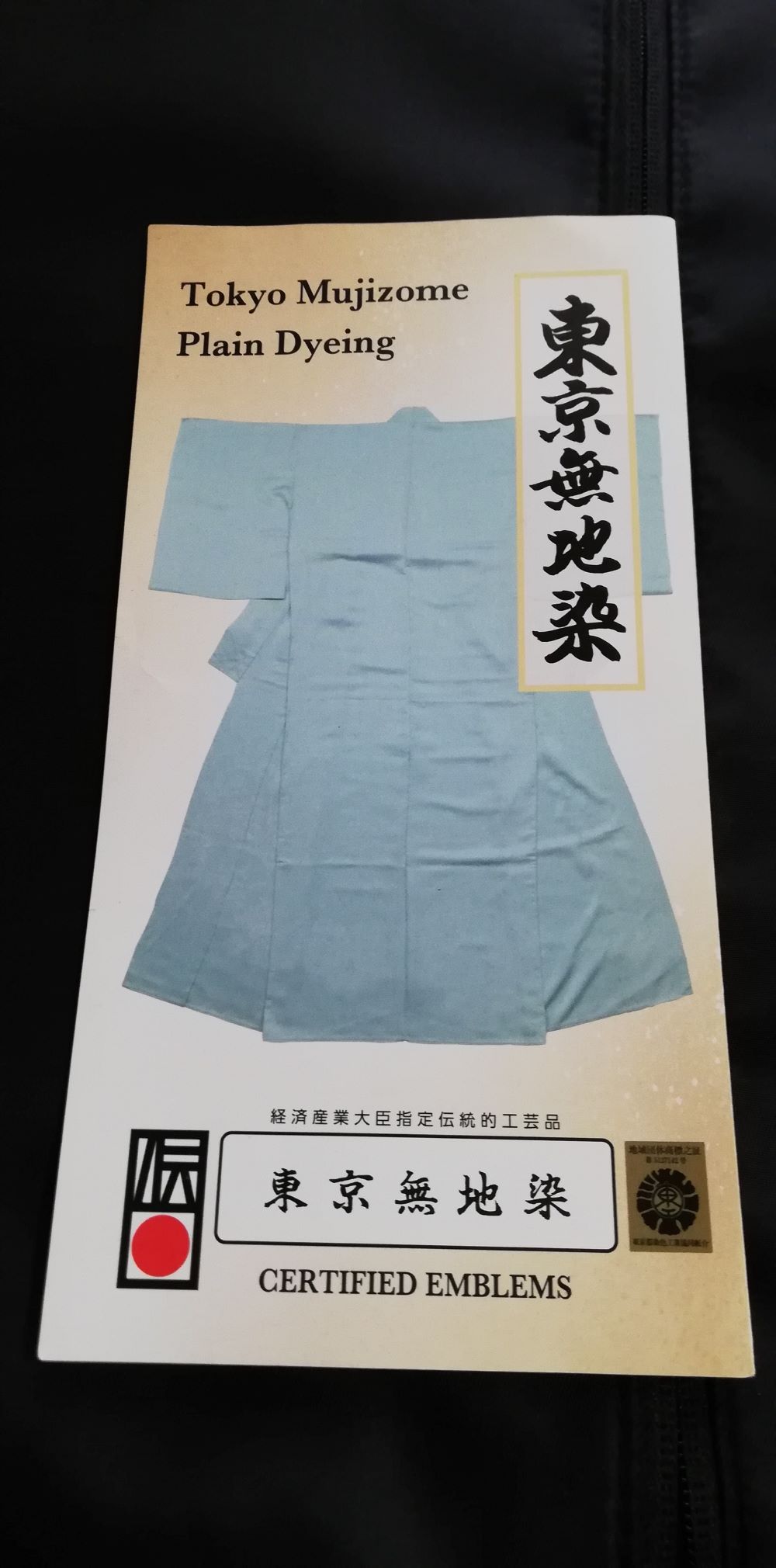

2025/07/26着物の東京無地染め職人 宇佐美染工さんがご出展されているので行ってきました。

東京都の東京マイスターご受賞歴あり、初代お父様から引き継がれ着物無地染め一筋の職人さんです。

いつも気さくにお話しくだささり、とても素敵な方です。

無地染めの体験をさせていただきました!

綺麗!!!!

色々体験してきたら?と言っていただいたので

見て回ってきました。

職人技に感動の連続でした。

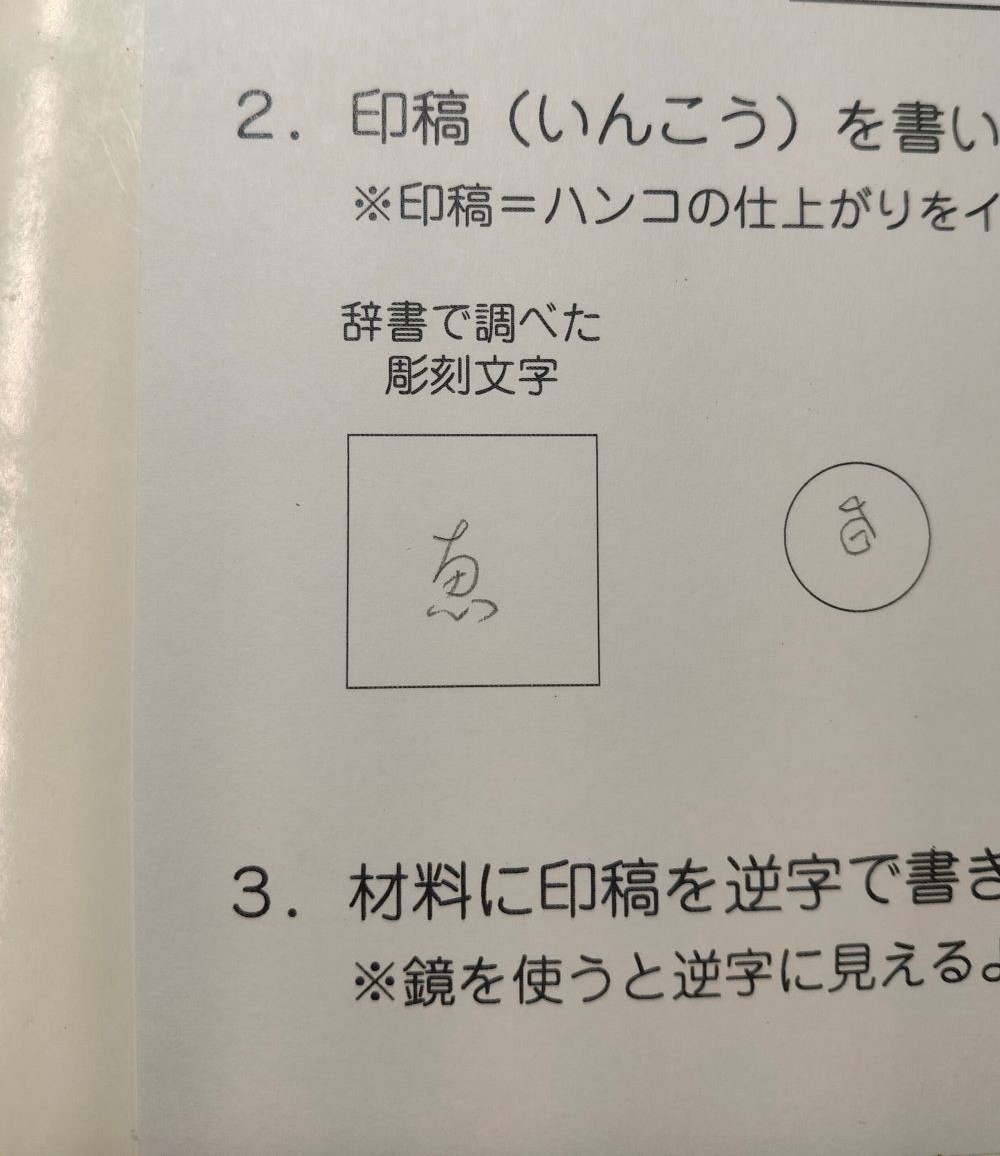

東京手彫印章コーナーで小枝(つげ)の手彫りハンコ製作体験をしました。

担当してくださったのは、(有)芭蕉堂印房 池田祥平さん(掲載写真真中)。

私が、仮名書道が好きなので”草書”の”一番小さいサイズ”を彫りたいとお願いしました。

葉書サイズとか、扇子などの作品に押印する5mm位の印がほしかったので極小ですが、チャレンジしました。

草書は曲線ですし、極小で、難しかったのですが、先生(池田氏)が修正してくださり、仕上がりました。

妥協を許さない職人技とその精神は、すごいなと思いました。

お隣りにいらっしゃった、藤巻さん(掲載写真右)も学生さんを担当され、終始和やかな雰囲気でした。

書の世界もそうなんですが、道を極め、深めている方は、技も人としても素敵だなぁと思いました。

1.書きたい文字を紙に書く

2.その文字を鏡に映して反転した文字を鏡越しに見ながらまた紙に書く

3.印材である木”つげ”に書く

4.彫る

という順番です。

肥後の民工芸品コーナー

ペンが素敵だったので色々と購入しました。ペン先は、”葦”で柔らかい葦が乾燥すると固くなるのだそう。

持ち手の部分は、竹のものや、葦に漆を塗っているものもあり、沢山ほしくなってしまいました。

機械ではなくすべて手作りで、長年培われた経験による高い技術。職人さんは、すごい。

こんなに知らない世界の職人さん方の祭典があったなんて知らなかったので、来年も是非、参加したいです。

私も書の道を極めていきたいと思いました。