私が6歳から所属している書芸院の創設者 阿部翠竹先生が、16歳の時生きる道を定められた水戸の弘道館。

先生がご覧になったであろう千本の梅花と香りを体感したく弘道館と偕楽園に行ってきました。

3/9は、6割位咲き良い香りが漂っていました。歩きながら、弘道館で学ばれていた若き日の翠竹先生を想像しました。

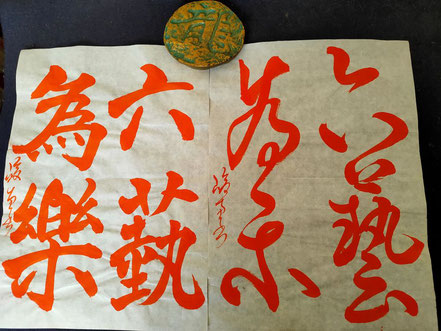

弘道館には、”游於藝(げいにあそぶ)”の水戸藩第9代藩主徳川斉昭の篆書の扁額が飾られています。掲載は扁額の下で撮ったものです。

今月の書芸院半紙課題は、”六藝為樂”です。

「六芸(りくげい)は、礼(儀礼)、楽(音楽)、射(弓術)、御(馬術)、書(習字)、数(算数)をさす。☚弘道館の資料より」

六芸を固からず楽しむという意味ですね。

翠竹先生の書に出会わなければ、翠竹先生に師事された私の諸先生方に出会うことも、6歳からずっと書を続けてきたことも、生徒さま方との出会いもなかったです。

弘道館、偕楽園を訪れて、繋がっていることの驚きと感謝の気持ちでいっぱいになりました♪

弘道館記碑が特別公開されていました。

翠竹先生がお書きになった書に、斉昭が詠んだ”弘道館賞梅花”の漢詩があります。

翠竹先生の内弟子でいらっしゃったS先生の伊豆のお教室にその書が飾られています。先生は、書を書くときに「命をかけろ」と仰っていたそうです。「一字一句心血を注ぐ」の弘道館の建学精神です。

だから先生の書は生きているようなのですね。

翠竹先生関連記事は👇